今週は市が主催の刺し子教室に参加しました。

刺し子や刺繍に興味はあるものの、なかなかはじめるにいたらず…

郷土資料館でみた本荘刺し子に興味があり、先生に教わることができるという貴重な機会をいただきました。

まずは生地の色を選び、何をつくるか決めます。

私はクッションカバーにする事にしました。

そして模様を選びます。

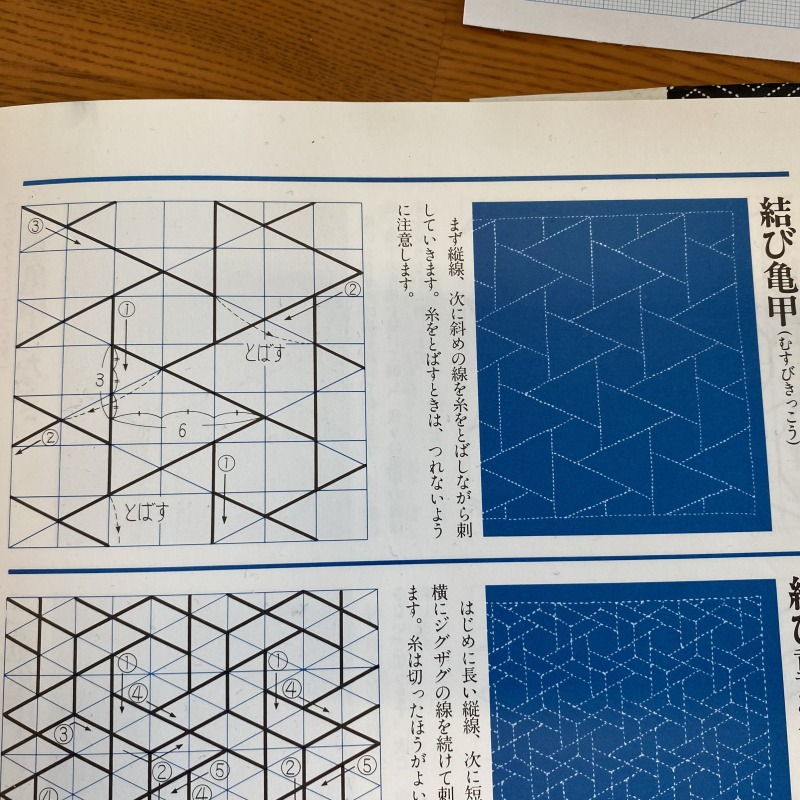

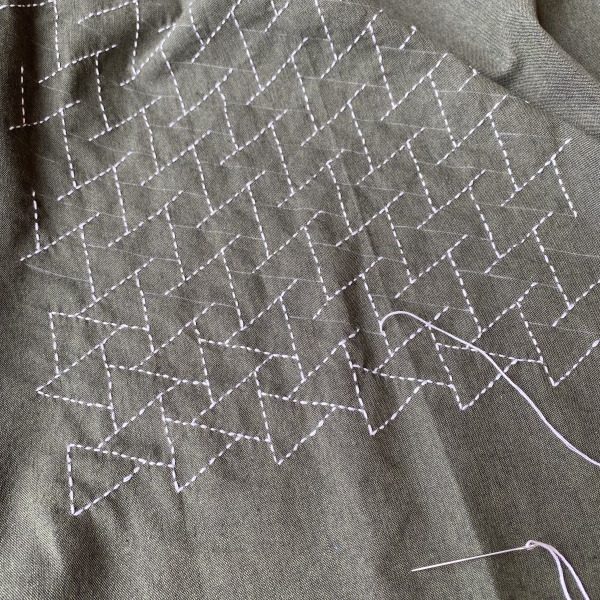

選んだのは、『結び亀甲』。

三角の中に亀甲(六角形)があります。

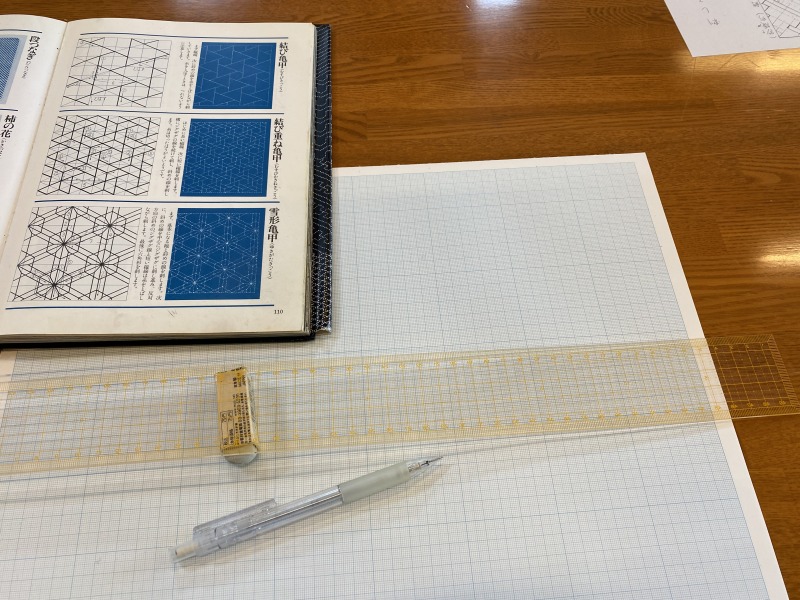

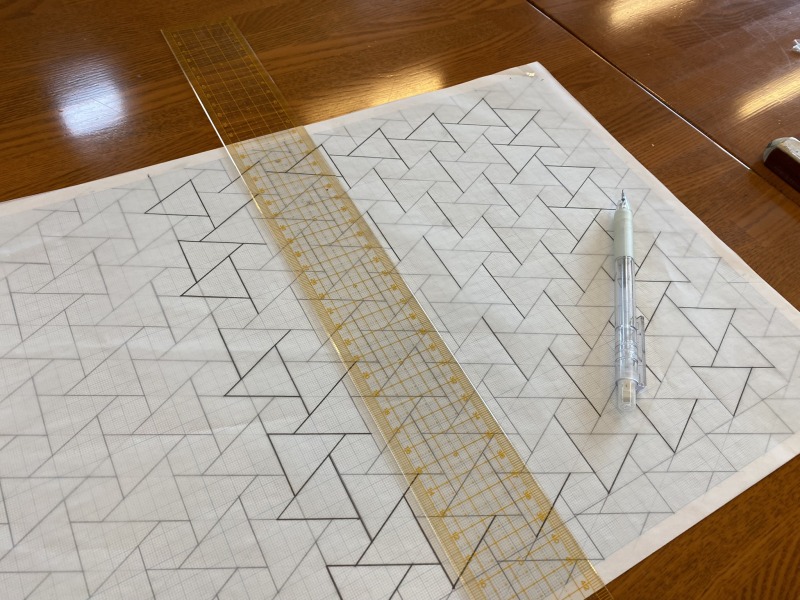

ここから方眼用紙に、図案を作ります。

はじめは、三角と亀甲が並んでいる模様とだけ思っていたら、3方向の線が並んでできているという事に気が付きます。縫うときはこの方向で縫っていきます。

方眼紙からトレースし、図案をうつす場所を決めたら、

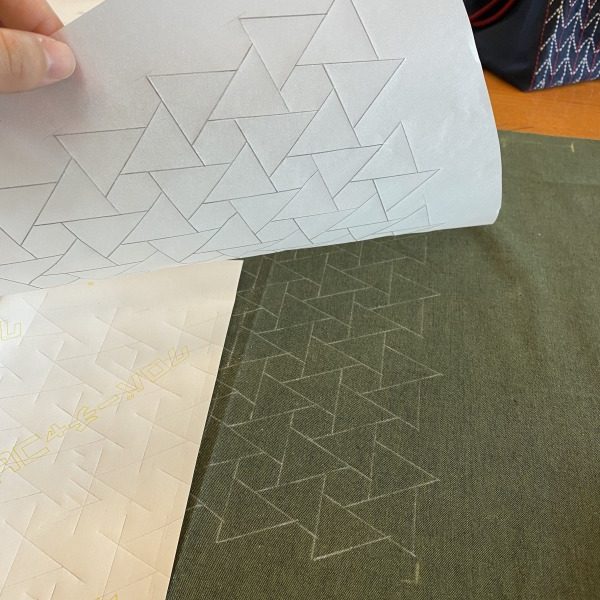

トレースした図案の下にカーボン紙、上にはセロファン(うつすときに滑りがよく紙が切れないようにする 為)をのせ、ボールペンでなぞります。

しっかり写ってるのが確認できたら、縫い始めます。

ここで1日目が終了。

図案を紙に起こすのに1日かかったのがびっくり!

2日目は、いよいよ刺し子。

同じ方向に縫っていきます。

だんだん模様が完成していく達成感!

最終日は刺し子が完成し、クッションの形にミシンで縫ってもらいます。

完成すると、家でクッションを入れて使うのが楽しみになります!

さっそく帰ってクッションを入れてみました★

やっぱりモノづくりは楽しく熱中しているといつの間にか時間が過ぎます。こんな時間って貴重だなぁ…

刺し子の図案は、新旧と色々あります。

東北では、貴重な布を丈夫にし、さらには寒さをしのぐ工夫として刺し子が発展してきたとの事。

刺し子は図案の面白さとそれに合わせて縫っていく手順があり、奥が深い…

今後も他の作品や図案に挑戦してみたいと思います!

【記事:協力隊くどう】